阳春三月,走进南华县五街镇美丽乡镇小区,曾经被私搭乱建挤占的道路豁然开朗,取而代之的是宽敞整洁的休闲空地,老人闲坐唠家常,孩童追逐嬉戏,转角处的梨花初绽,暗香浮动。这个春天,五街镇美丽乡镇小区以“蝶变”之姿迎来“逆袭”,曾经的“脏乱差”痛点,在党建引领的“妙手”下化作“洁净美”亮点。商铺规范经营、道路畅通有序、家家户户欢声笑语,一幅“治理有温度、群众得实惠”的画卷正徐徐展开......

支部建在攻坚一线 筑牢红色堡垒

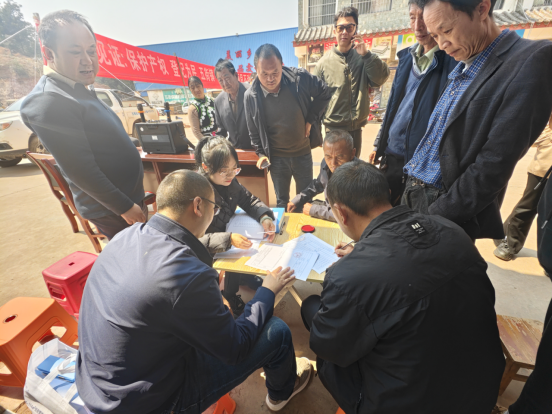

面对集镇私搭乱建、占道经营、环境脏乱等群众反映强烈的“老大难”问题,五街镇党委以“破题攻坚”为导向,成立集镇综合整治临时党支部,抽调31名党员骨干组建“党员攻坚先锋队”,形成“镇党委统筹、党支部牵头、党员带头、群众参与”的治理体系。党支部通过划分党员责任区和开展党员包保工作,发动75户商户签订整治承诺书,仅用20天完成90余处违建摊位拆除,腾退公共空间19980㎡,根治了集镇“肠梗阻”顽疾,实现从“杂乱无序”到“规范有序”的蜕变。

“以前这条街走两步就被摊位堵住,现在路宽了,环境干净了,带孩子出门都放心!”商户杨丽萍指着焕然一新的街道感慨,“党员带头拆自家棚子,我们哪好意思拖后腿?现在大伙儿都按规矩摆摊,秩序好了,生意反而更好了。”

分管副镇长徐晓伟坦言:“最难的是让群众信任。我们白天上门讲政策,晚上开院坝会,也多次邀请户主一起开展座谈会,把规划图贴到公告栏,让大家看到党委、政府的决心。党员先拆自家违建,群众才愿意跟着干。”

破解十年难题 产权证照亮安居梦

历史遗留的房产证办理问题曾是压在群众心头的“巨石”。因土地权属不清、手续不全等复杂原因,美丽乡镇小区45户居民入住十年未能办证,衍生出一系列民生难题。五街镇将化解信访积案作为“为民办实事”的头号工程,专门成立以党政一把手为领导的“双组长”化解工作专班,创新“党建+法律+调解”模式,实行“党委书记总包案+分管领导抓推进+业务骨干蹲点办”工作模式,由镇党委、镇政府主要领导协调县法院、自然资源局、住建局、税务局、银行等部门妥善处置涉诉问题,解除土地使用证查封,解冻结账户资金等问题,彻底打通办证堵点。

“这本证等了整整十年,做生意抵押贷款,样样难!”居民代某捧着红彤彤的不动产权证哽咽道,“党委、政府一趟趟跑部门,搞协调,现在心里踏实了,房子真正成了‘家’。”

目前,五街镇已完成41户产权证办理历史遗留问题化解,小区改造提升和规范整治等民生实事相继落地,逐步实现“无人管”到“齐心治”的转变。

文化惠民凝聚共识 共建共享新家园

五街镇坚持“治理提升”与“文化浸润”双轮驱动。针对彝族群众文化需求,整合项目资金,将美丽乡镇闲置地块改造为民族团结进步广场,目前正在施工,预计4月底完工投入使用。同步植入彝族打跳文化元素,打造“白天商贸市集、夜间文化舞台”的复合空间。通过“党建+招商”模式引入特色餐饮、非遗工坊等业态,举办“松茸湖市集”“火草麻布我来织”等主题活动,让群众在参与治理中增强获得感,实现真正的共建共治,切实把民族团结进步广场打造成化解信访积案的“民心广场”和凝聚民族情感的“精神家园”。

同时,针对集镇卫生保洁和垃圾清运难题,交由村办企业“天彝公司”进行运营。取消南景线沿线和集镇范围内固定垃圾堆放点,改为流动垃圾车每天定时清运。集镇街道由党员干部实行网格化包保,每周定期开展清扫,并购置各类花箱添绿增绿,为群众打造了干净、整洁、宜居的卫生环境。

如今的五街镇,党建引领的“红色引擎”正驱动着共建共治共享的治理新格局,昔日的“堵心镇”蝶变为“彝族山乡治理样板”。镇党委书记周杨表示:“治理不是‘一阵风’,必须让群众当主角。我们用‘小民生’撬动‘大治理’,用‘文化纽带’凝聚人心。党建做实了就是生产力,做细了就是凝聚力!”

从集镇私搭乱建、占道经营得到规范整治,从文化广场建设到产权难题破解,五街镇始终将党建“红色基因”融入治理“肌理血脉”。通过党组织“穿针引线”,党员干部“带头冲锋”,广大群众“共治合唱”,昔日的“堵点痛点”化作今天的“幸福亮点”。“党建领路手牵手,各族儿女心连心”——这既是五街镇的治理密码,更是各族群众奔向美好生活的时代宣言。

滇公网安备53232402000313号

滇公网安备53232402000313号