沙桥镇在基层武装部与退役军人服务站协同发展实践中,立足自身资源禀赋,推行“3个3”工作机制,以红色底蕴为魂,以退役军人需求为本,全力打造特色鲜明、效能突出的“红色退役军人服务站”,探索出一条资源集约、服务集成、效能倍增的“部站”协同发展新路径。

第一个3:三个场所共建实现场所融合,做大空间。

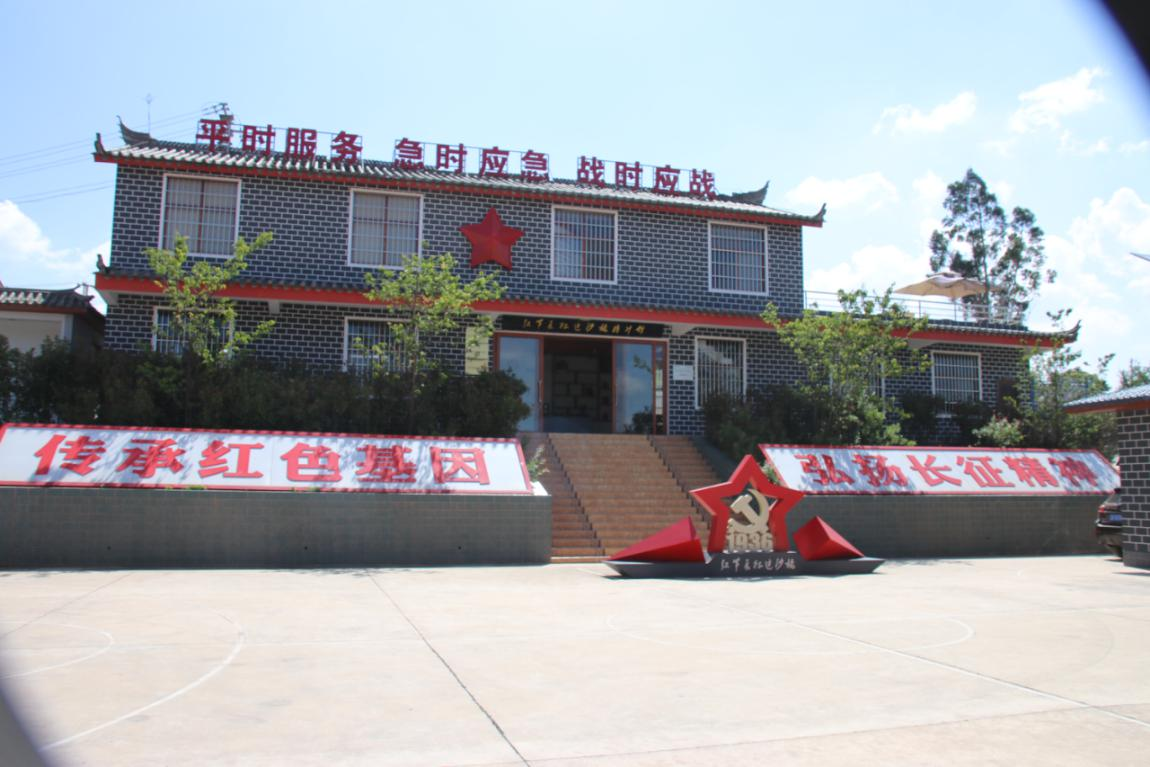

依托沙桥红色资源禀赋,整合武装部、退役军人服务站、红军长征过沙桥陈列馆三个核心场所,投资80余万元升级改造,建成“部、站、馆三位一体”的综合性融合阵地,实现空间利用最大化、服务功能最优化。

实现功能集成“一站办”:在一楼设置武装部与退役军人服务站合署办公区,打破部门壁垒,将征兵宣传、兵役登记、民兵整组、光荣牌悬挂、立功喜报送达、权益维护、就业创业等28项核心业务整合至“一个窗口”办理,形成从入伍到退役“一站式”闭环服务,办理效率提高50%。

实现资源共享“一盘棋”:在陈列馆7个空间内,科学规划布局武装部办公室、器材库、退役军人服务站办公室、来访接待室、学习活动室、军人荣誉墙、档案资料室等11个功能场所。所有硬件设施、学习活动空间、专业设备均实现共建共用共享,场所综合利用率提升70%以上。

实现红色赋能“一堂课”:依托二楼精心打造的红军长征过沙桥陈列馆,常态化开展国防教育和思想政治引领红色课堂。新兵入伍前在此接受革命传统“第一课”,退役军人在这里重温初心使命,广大干部群众在此汲取精神力量。场所的集约化建设,有效破解了基层服务资源分散、效能不高的难题。

第二个3:三支队伍共用实现队伍融合,做强队伍。

充分发挥退役军人优势,整合基干民兵、退役军人志愿服务队、综合应急救援队三支核心队伍,推行“一兵三岗、平急两用”机制,实现力量聚合、高效调度。

突出兵为骨干“挑大梁”:在队伍组建上,优先选拔政治过硬、素质优良的退役军人作为骨干。目前,基干民兵75人中退役军人47人(占62.7%);综合应急救援队15人中退役军人9人(占60%);退役军人志愿服务中队20人全员为退役军人。退役军人成为三支队伍的绝对中坚与核心力量。

突出身份叠加“一兵三岗”:创新实施“一兵三岗”管理模式,将符合条件的退役军人志愿队员全员纳入基干民兵和综合应急救援队。赋予队员多重身份,实现身份互通、职责一体。

突出平急转换“无缝衔接”:平时,三支队伍按职责分工开展常态化工作(民兵训练、志愿服务、技能培训);急时(抢险救灾、应急处突等),由镇武装部长统一调度指挥,打破队伍界限,实现力量瞬间集结、资源共享、优势互补、协同作战,大幅提升基层应急响应与处置效能。

第三个3:三种文化共促实现文化融合,做优文化。

深挖红色沃土,融合军旅文化、退役军人工作政治文化、革命传统文化三种精神内核,以“红韵沙桥”为主线,擦亮“红色凤山 乡愁沙桥”品牌。

形成精神内核“三色交融”:将军旅文化忠诚刚毅品格、退役军人工作尊崇关爱政治属性、革命传统文化牺牲奉献精神有机熔铸,形成具有沙桥特色的精神标识,为服务站注入红色基因和政治灵魂。

形成载体建设“沉浸体验”:围绕“军”的主题,突出“军”的特色,在武装部、退役军人服务站空间设计中,规范陈列习近平总书记关于退役军人工作重要论述、“四尊崇”“五关爱”“六必访”等退役军人工作政治文化,营造浓厚军旅氛围,让抽象的政治文化可触可感、入脑入心。

形成赋能实践“行走课堂”:以红军长征过沙桥陈列馆为原点,精心规划打造沙桥镇“红色文化旅游路线”,串联镇党史党性淬炼中心、天申堂红军小道、大田爱国主义教育基地等6处红色地标,形成一条集革命传统教育、爱国主义教育、国防教育于一体的“行走的思政课堂”。

沙桥镇以“三个场所共建”实现空间集约与服务升级,以“三支队伍共用”锻造平急兼备的骨干力量,以“三种文化共促”铸就红韵沙桥精神高地。“三三机制”环环相扣,有效破解了基层服务“碎片化”、退役军人作用发挥“渠道窄”、红色资源利用“不充分”等难题,实现了场所效能倍增、队伍战力提升、文化凝心聚力、国防与乡村振兴互促共进的显著成效,助力提升“红色凤山 乡愁沙桥”品牌内涵。

滇公网安备53232402000313号

滇公网安备53232402000313号